Gesamtbetriebsver- einbarung „Verbesserung der Anwesenheit / Senkung des Krankenstands“

7/16/2025

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir werden derzeit mit einer Vielzahl an Veränderungen überschüttet: neue IT-Systeme, ein massives Sparprogramm, gleichzeitig ein zweites Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe. Und nun – zusätzlich zu den ohnehin spürbaren Effizienzsteigerungen und der wachsenden Sorge vor Fremdvergaben von Produktionsteilen – wird auch noch der Druck auf erkrankte Kolleginnen und Kollegen erhöht.

Sicherlich: Der Krankenstand ist seit der Corona-Pandemie deutlich gestiegen. Doch dieses Phänomen betrifft nicht nur uns, sondern nahezu alle Unternehmen in Deutschland. Die Ursachen sind vielfältig – von Long Covid über psychische Belastungen bis hin zu einer insgesamt gestiegenen Arbeitsintensität. Gerade diese steigende Belastung ist es, die den Krankenstand weiter anheizt.

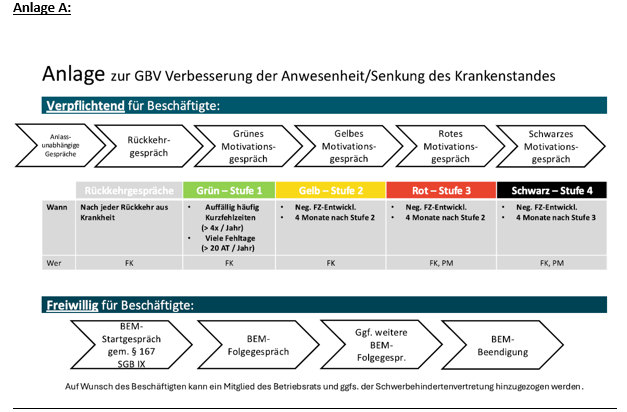

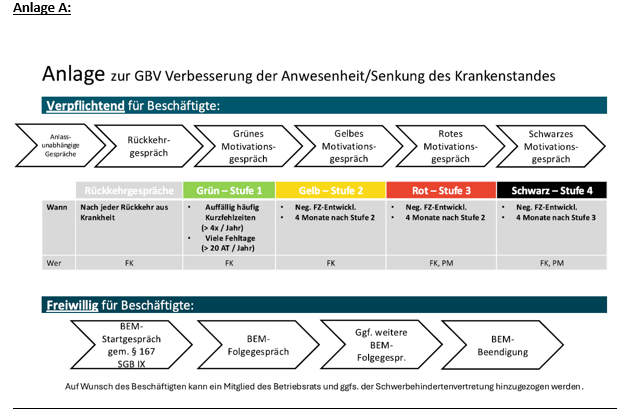

Im Rahmen des Gesamtpakets „Cost Down Europe“ wurde nun auch eine neue Gesamtbetriebsvereinbarung mit dem Titel „GBV Verbesserung der Anwesenheit / Senkung des Krankenstands“ abgeschlossen.

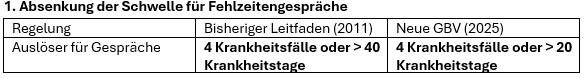

Die wesentlichste Veränderung betrifft das bisherige, vielen bekannte Kriterium für Fehlzeitengespräche:

Aus „4 Krankheitsfälle oder 40 Krankheitstage“ wird nun „4 Krankheitsfälle oder 20 Krankheitstage“.

Was bedeutet das konkret?

Wir werden künftig doppelt so viele Fürsorgegespräche führen müssen wie bisher – mit allen Konsequenzen für Kolleginnen und Kollegen, die ohnehin gesundheitlich belastet sind. Die Schwelle für ein Gespräch wird deutlich gesenkt, was zu einer spürbaren Zunahme an Gesprächen führen wird – auch bei gerechtfertigten und ärztlich attestierten Fehlzeiten.

Die Halbierung der Krankheitstage als Auslöser für Gespräche ist ein klarer Schritt in Richtung Verschärfung der Kontrolle. Dies trifft insbesondere chronisch kranke, ältere oder gesundheitlich belastete Beschäftigte. Wir sehen hier die Gefahr einer Stigmatisierung und psychischen Belastung durch häufigere Gespräche – auch bei gerechtfertigten Fehlzeiten.

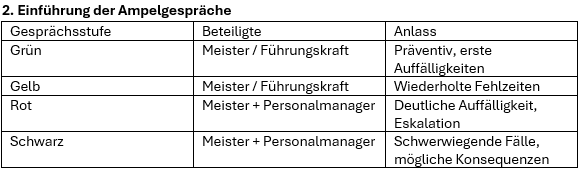

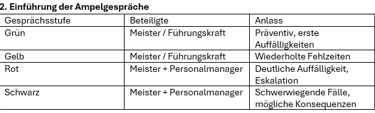

Die Eskalationslogik der Ampelgespräche erinnert an ein Sanktionssystem. Die Einbindung des Personalmanagements ab der roten Stufe signalisiert eine Verlagerung vom Fürsorge- zum Disziplinaransatz. Wir fordern, dass jede Gesprächsstufe freiwillig bleibt und ohne Druck geführt wird – mit klarer Einbindung des Betriebsrats auf Wunsch der Beschäftigten.

3. Monitoring & Kennzahlensteuerung

Einführung von KPI (Krankenstandsentwicklung) und KAI (Gesprächsaktivitäten)

Visualisierung auf Gruppenebene (z. B. Altersstruktur, Freischichtstände)

Die datenbasierte Steuerung birgt das Risiko einer indirekten Leistungsüberwachung. Auch wenn anonymisiert, kann Gruppendruck entstehen. Wir fordern klare Grenzen beim Datenzugriff, Transparenz über Auswertungen und keine Rückverfolgung auf Einzelpersonen.

4. Konsequenzen- und Sanktionsmanagement

AU-Bescheinigung ab dem ersten Tag bei Auffälligkeiten

Geplante Krankenbesuche durch Führungskräfte oder neutrale Stellen

Diese Maßnahmen können als Misstrauenssignal wirken. Die Möglichkeit, Beschäftigte bereits bei leichten Auffälligkeiten zu sanktionieren, widerspricht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Wir lehnen Krankenbesuche ohne ausdrückliche Zustimmung der Betroffenen ab.

5. Rolle der Führungskräfte

Schulung zu Gesprächsführung, psychischer Gesundheit, Prävention

Verantwortung für Gesprächsdokumentation und Eskalation

Zwar ist Qualifizierung positiv, doch die Verlagerung der Verantwortung auf die Führungskraft kann zu subjektiven Bewertungen führen. Wir fordern klare Standards, regelmäßige Supervision und Vermeidung von Druck auf Vorgesetzte, die selbst unter Zielvorgaben stehen.

6. Beteiligung des Betriebsrats

Teilnahme an Gesprächen nur auf Wunsch der Beschäftigten

Keine automatische Einbindung bei Eskalation

Gerade bei Rot- und Schwarz-Gesprächen ist eine aktive Rolle des Betriebsrats zwingend notwendig, um die Interessen der Beschäftigten zu wahren. Wir fordern ein automatisches Informationsrecht und Teilnahmerecht bei allen Eskalationsstufen.

🧭 Fazit

Die neue GBV bringt eine Verschiebung von Fürsorge zu Kontrolle. Die Absenkung der Gesprächsschwelle, die Einführung von Eskalationsstufen und das Monitoring bergen das Risiko einer Kultur des Misstrauens. Wir werden uns dafür einsetzen, dass:

- Gesundheitsschutz vor Kennzahlenoptimierung steht,

- Freiwilligkeit und Datenschutz gewahrt bleiben,

- Gespräche unterstützend, nicht disziplinierend geführt werden,

- und Beschäftigte nicht unter Generalverdacht gestellt werden.

🔍 Beobachtung zur aktuellen Entwicklung beim BEM-Verfahren

Auch im Bereich des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) zeichnen sich Veränderungen ab. Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass BEM-Gespräche möglichst allen Beschäftigten angeboten werden sollen, die in den vergangenen zwölf Monaten länger als sechs Wochen arbeitsunfähig waren – so wie es § 167 Abs. 2 SGB IX vorsieht.

In der Sache ist gegen BEM-Gespräche nichts einzuwenden. Im Gegenteil: Sie sind als Fürsorgeinstrument gedacht, um gemeinsam mit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen zu prüfen, ob und wie das Unternehmen durch Anpassungen im Arbeitsumfeld dazu beitragen kann, zukünftige krankheitsbedingte Ausfälle zu reduzieren.

Allerdings ist es aus unserer Sicht unerlässlich, dass diese Gespräche auch tatsächlich im Sinne des Gesetzgebers geführt werden – nämlich als unterstützendes, freiwilliges Angebot. Es darf keinesfalls dazu kommen, dass BEM-Gespräche inhaltlich oder atmosphärisch in Richtung disziplinarischer Gespräche abgleiten. Sollte es personelle oder leistungsbezogene Themen zu klären geben, ist dafür das Format des Personalgesprächs vorgesehen – nicht das BEM.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Gestaltung der Einladungsschreiben. Dieses enthält im letzten Absatz der Einladung häufig folgenden Passus:

„Bitte senden Sie uns das beiliegende Antwortschreiben in jedem Fall ausgefüllt zu. Wenn Sie jedoch dieses Schreiben nicht bis zum XX.XX.2025 beantwortet haben, gehen wir davon aus, dass Sie kein betriebliches Eingliederungsmanagement wünschen.“

Diese Formulierung ist aus unserer Sicht missverständlich und rechtlich fragwürdig. Sie suggeriert eine Art „automatische Ablehnung“ durch Schweigen – was dem Grundsatz der Freiwilligkeit widerspricht. Wir haben diese Formulierung bereits mehrfach kritisiert, jedoch hält die Arbeitgeberseite bislang daran fest.

Wir werden weiterhin darauf achten, dass BEM-Gespräche korrekt, freiwillig und im Sinne der Beschäftigten durchgeführt werden – und nicht als Instrument zur Leistungs- oder Verhaltenskontrolle missbraucht werden.

Solltet Ihr noch Fragen haben oder in der Zukunft mit diesen Themen konfrontiert sein, scheut euch nicht, nehmt Kontakt zu uns auf, wir stehen euch bei.

Eure Truck Initiative Kassel

Lars Meyer